2018年主管中药师考试大纲-专业实践能力

2018年主管中药师考试大纲专业实践能力部分已经公布,希望考生们及时备考复习,具体如下:

中药药剂学

| 考试学科 | 单元 | 细目 | 要点 | 考试科目 |

| 中药药剂学 | 一、绪论 | (一)中药药剂学性质与常用术语 | 1.中药药剂学的性质 | 4 |

| 2.剂型选择的基本原则 | 4 | |||

| 3.中药药剂的常用术语 | 4 | |||

| (二)药物剂型的分类 | 1.按物态分类 | 4 | ||

| 2.按制法分类 | 4 | |||

| 3.按分散系统分类 | 4 | |||

| 4.按给药途径与方法分类 | 4 | |||

| (三)中药药剂工作的依据 | 1.药典的性质 | 4 | ||

| 2.中国药典的版次 | 4 | |||

| 3.局颁标准 | 4 | |||

| 二、制药卫生 | (一)制药卫生标准 | 1.药品卫生标准 | 4 | |

| 2.预防中药制剂污染的措施 | 4 | |||

| (二)制药环境的卫 生管理 |

1.洁净室的等级及适用范围 | 4 | ||

| 2.空气洁净技术与应用 | 4 | |||

| (三)灭菌方法与无菌操作 | 1.物理灭菌法的分类与适用范围 | 4 | ||

| 2.滤过除菌法的分类与适用范围 | 4 | |||

| 3.化学灭菌法的分类与适用范围 | 4 | |||

| 4.无菌操作法的灭菌要点 | 4 | |||

| (四)防腐 | 常用防腐剂的种类与应用 | 4 | ||

| 三、粉碎、筛析与混合 | (一)粉碎方法 | 1.粉碎的目的 | 4 | |

| 2.干法粉碎的适用范围 | 4 | |||

| 3.湿法粉碎的适用范围 | 4 | |||

| 4.低温粉碎的适用范围 | 4 | |||

| 5.超细粉碎 | 4 | |||

| (二)筛析 | 1.筛析的目的 | 4 | ||

| 2.药筛的种类与规格 | 4 | |||

| 3.粉末分等 | 4 | |||

| (三)混合 | 1.混合原则 | 4 | ||

| 2.混合方法 | 4 | |||

| 四、散剂 | (一)散剂的特点与质量要求 | 1.散剂的特点与分类 | 4 | |

| 2.散剂的质量要求 | 4 | |||

| (二)散剂的制备 | 1.一般散剂的制法 | 4 | ||

| 2.特殊散剂的制法 | 4 | |||

| 五、浸提、分离、浓缩与干燥 | (一)浸提的原理与影响因素 | 1.中药的浸提过程 | 4 | |

| 2.影响浸提的主要因素 | 4 | |||

| (二)常用浸提方法与设备 | 1.常用浸提溶剂 | 4 | ||

| 2.常用浸提方法的特点与应用 | 4 | |||

| (三)浸提液的分离方法 | 常用分离方法 | 4 | ||

| (四)常用精制方法 | 1.水提醇沉法的原理和操作过程 | 4 | ||

| 2.膜分离法的原理与应用 | 4 | |||

| 3.树脂吸附分离的原理与应用 | 4 | |||

| (五)浓缩 | 1.常用浓缩方法的种类与应用 | 4 | ||

| 2.影响浓缩效率的因素 | 4 | |||

| (六)干燥 | 常用干燥方法的种类与应用 | 4 | ||

| 六、浸出药剂 | (一)浸出药剂的特点与分类 | 1.浸出药剂的特点 | 4 | |

| 2.浸出药剂的分类 | 4 | |||

| (二)常用浸出药剂的种类与制法 | 1.合剂的特点与制法 | 4 | ||

| 2.糖浆剂与煎膏剂的特点与制法 | 4 | |||

| 3.酒剂与酊剂的特点与制法 | 4 | |||

| 4.流浸膏、浸膏剂和茶剂的特点与制法 | 4 | |||

| (三)浸出药剂的质量要求 | 浸出药剂的质量要求 | 4 | ||

| 七、液体药剂 | (一)液体药剂的特点与分类 | 1.液体药剂的特点 | 4 | |

| 2.液体药剂的分类 | 4 | |||

| (二)表面活性剂 | 1.表面活性剂的含义组成与基本性质 | 4 | ||

| 2.常用表面活性剂的种类与应用 | 4 | |||

| (三)增加药物溶解度的方法 | 1.增溶原理及影响增溶效果的因素 | 4 | ||

| 2.助溶的机理与方法 | 4 | |||

| (四)真溶液型药剂 | 1.真溶液型药剂的特点 | 4 | ||

| 2.各类真溶液型药剂的制法 | 4 | |||

| (五)胶体溶液型药剂 | 1.胶体溶液型药剂的分类与特点 | 4 | ||

| 2.胶体溶液型药剂的制法 | 4 | |||

| (六)乳浊液型药剂 | 1.乳浊液型药剂的分类与特点 | 4 | ||

| 2.乳化剂的分类与选用 | 4 | |||

| 3.乳浊液型药剂的制法及稳定性 | 4 | |||

| 4.乳剂不稳定现象 | 4 | |||

| (七)混悬液型药剂 | 1.混悬液型药剂特点 | 4 | ||

| 2.混悬液型药剂的常用附加剂 | 4 | |||

| 3.混悬液型药剂的制法 | 4 | |||

| 4.混悬液型药剂的稳定性及其影响因素 | 4 | |||

| 八、注射剂(附眼用溶液剂) | (一)概述 | 1.注射剂的特点 | 4 | |

| 2.注射剂的分类 | 4 | |||

| 3.注射剂的质量要求 | 4 | |||

| (二)热原 | 1.热原的基本性质 | 4 | ||

| 2.注射剂中污染热原的途径 | 4 | |||

| 3.注射剂中除去热原的方法 | 4 | |||

| 4.热原的检查方法 | 4 | |||

| (三)注射剂的溶剂 | 注射剂的常用溶剂与制备 | 4 | ||

| (四)注射剂的附加剂 | 1.增加药溶解度附加剂的种类与应用 | 4 | ||

| 2.防止主药氧化附加剂的种类与应用 | 4 | |||

| 3.抑制微生物增殖附加剂的种类与应用 | 4 | |||

| 4.调整pH值附加剂的种类与应用 | 4 | |||

| 5.调节渗透压附加剂的种类与应用 | 4 | |||

| 6.减轻疼痛附加剂的种类与应用 | 4 | |||

| (五)注射剂的制备 | 1.中药注射剂的提取与精制 | 4 | ||

| 2.中药注射剂的工艺流程 | 4 | |||

| 3.中药注射剂常见问题及原因分析 | 4 | |||

| (六)输液剂 | 输液剂的特点与种类 | 4 | ||

| (七)眼用溶液剂 | 1.眼用溶液剂的特点 | 4 | ||

| 2.眼用溶液剂的质量要求 | 4 | |||

| 3.眼用溶液剂的附加剂 | 4 | |||

| 4.眼用溶液剂的制法 | 4 | |||

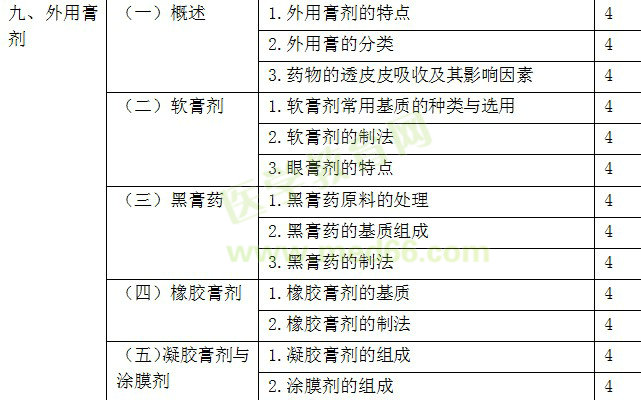

|

||||

| 十、栓剂 | (一)栓剂的特点与作用机理 | 1.栓剂的分类 | 4 | |

| 2.栓剂的作用特点 | 4 | |||

| 3.栓剂中药物的吸收途径 | 4 | |||

| (二)栓剂的基质 | 1.栓剂基质的要求 | 4 | ||

| 2.栓剂基质的种类 | 4 | |||

| (三)栓剂的制法 | 1.栓剂的制备方法与选用 | 4 | ||

| 2.润滑剂的种类与选用 | 4 | |||

| (四)栓剂的质量要求 | 1.重量差异 | 4 | ||

| 2.融变时限 | 4 | |||

| 3.微生物限度 | 4 | |||

| 十一、胶剂 | (一)胶剂的含义、特点与种类 | 胶剂的特点与种类 | 4 | |

| (二)胶剂的原辅料和制法 | 1.胶剂辅料的种类与选择 | 4 | ||

| 2.胶剂的制法 | 4 | |||

| 十二、胶囊剂 | (一)胶囊剂的含义、分类与特点 | 1.胶囊剂的分类与特点 | 4 | |

| 2.空胶囊的规格与选用 | 4 | |||

| (二)胶囊剂的制备 | 1.硬胶囊剂的制备 | 4 | ||

| 2.软胶囊(胶丸)的制备 | 4 | |||

| (三)胶囊剂的质量评定 | 胶囊剂的质量检查 | 4 | ||

| 十三、丸剂 | (一)丸剂的特点与分类 | 1.丸剂的特点 | 4 | |

| 2.丸剂的分类 | 4 | |||

| (二)水丸 | 1.水丸常用赋形剂的选用 | 4 | ||

| 2.药粉的要求 | 4 | |||

| 3.水丸的制法 | 4 | |||

| (三)蜜丸 | 1.蜜丸的特点 | 4 | ||

| 2.蜂蜜的选择与炼制 | 4 | |||

| 3.炼蜜的规格与选用 | 4 | |||

| 4.蜜丸的制法 | 4 | |||

| (四)浓缩丸和水蜜丸 | 1.浓缩丸的特点及制法 | 4 | ||

| 2.水蜜丸的特点及制法 | 4 | |||

| (五)糊丸和蜡丸 | 1.糊丸的常用赋形剂及制法 | 4 | ||

| 2.蜡丸的常用赋形剂及制法 | 4 | |||

| (六)滴丸 | 1.滴丸的特点 | 4 | ||

| 2.常用基质的种类与选用 | 4 | |||

| 3.冷却剂的种类与选用 | 4 | |||

| 4.滴丸的制法 | 4 | |||

| (七)丸剂的包衣与质量检查 | 1.丸剂包衣的目的、种类及材料 | 4 | ||

| 2.丸剂的质量检查 | 4 | |||

| 十四、颗粒剂 | (一)颗粒剂的分类与特点 | 1.颗粒剂的特点 | 4 | |

| 2.颗粒剂韵分类 | 4 | |||

| (二)颗粒剂的制法与质量要求 | 1.颗粒剂的制法 | 4 | ||

| 2.颗粒剂的质量要求 | 4 | |||

| 十五、片剂 | (一)概述 | 1.片剂的特点 | 4 | |

| 2.片剂的分类 | 4 | |||

| (二)片剂的赋形剂 | 1.稀释剂与吸收剂 | 4 | ||

| 2.润湿剂与黏合剂 | 4 | |||

| 3.崩解剂 | 4 | |||

| 4.润滑剂 | 4 | |||

| (三)片剂的制备 | 1.制颗粒 | 4 | ||

| 2.压片 | 4 | |||

| (四)片剂的包衣 | 1.片剂的包衣目的 | 4 | ||

| 2.片剂包衣物料的种类 | 4 | |||

| (五)片剂的质量检查 | 1.外观检查 | 4 | ||

| 2.硬度检查 | 4 | |||

| 3.重量差异 | 4 | |||

| 4.崩解时限 | 4 | |||

| 5.鉴别试验 | 4 | |||

| 6.含量测定 | 4 | |||

| 7.溶出度 | 4 | |||

| 十六、气雾剂 | (一)概述 | 1.气雾剂的分类 | 4 | |

| 2.吸入气雾剂的吸收特点 | 4 | |||

| (二)气雾剂的组成 | 1.药物与附加剂 | 4 | ||

| 2.抛射剂 | 4 | |||

| 3.耐压容器 | 4 | |||

| 4.阀门系统 | 4 | |||

| (三)气雾剂的制备与质量检查 | 1.气雾剂的制法 | 4 | ||

| 2.气雾剂的质量检查 | 4 | |||

| 十七、膜剂 | (一)概述 | 1.膜剂的特点 | 4 | |

| 2.膜剂的分类 | 4 | |||

| (二)膜剂原辅料与制备 | 1.膜剂辅料的种类 | 4 | ||

| 2.膜剂的制备 | 4 | |||

| 十八、药物制剂新技术 | (一)β-环糊精包合技术 | 1.β-环糊精包合的作用 | 4 | |

| 2.包合物的制备方法 | 4 | |||

| (二)微型包囊技术 | 1.微型包囊的含义与特点 | 4 | ||

| 2.常用包囊材料 | 4 | |||

| 3.相分离-凝聚法制备微囊的工艺流程 | 4 | |||

| (三)固体分散技术 | 1.固体分散体的含义与特点 | 4 | ||

| 2.常用载体的种类 | 4 | |||

| 3.固体分散体的制法 | 4 | |||

| 十九、中药制剂的稳定性 | (一)影响中药制剂稳定性的因素及稳定化方法 | 1.影响中药制剂稳定性的因素 | 4 | |

| 2.延缓药物水解的方法 | 4 | |||

| 3.防止药物氧化的方法 | 4 | |||

| (二)药剂稳定性的试验方法 | 1.留样观察法 | 4 | ||

| 2.加速试验法 | 4 | |||

| 3.药物制剂半衰期和有效期的求算方法 | 4 | |||

| 二十、中药制剂的生物有效性评价 | (一)概述 | 生物药剂学的研究内容 | 4 | |

| (二)生物利用度与溶出度 | 1.生物利用度的含义与表达 | 4 | ||

| 2.溶出度的含义与理论依据 | 4 | |||

| 二十一、药物制剂的配伍变化 | (一)概述 | 研究药物配伍变化的目的 | 4 | |

| (二)配伍变化的类型 | 药物配伍变化的类型 | 4 | ||

| (三)药剂学的配伍变化 | 1.物理配伍变化 | 4 | ||

| 2.化学配伍变化 | 4 | |||

中药调剂学

| 考试学科 | 单元 | 细目 | 要点 | 考试科目 |

| 中 药 调 剂 学 |

一、中药处方与处方应付 | (一)组方原则 | 1.处方 | 4 |

| 2.君臣佐使 | 4 | |||

| 3.处方配伍规律 | 4 | |||

| (二)处方类型 | 1.处方的意义 | 4 | ||

| 2.处方的分类 | 4 | |||

| (三)处方格式 | 处方格式和项目 | 4 | ||

| (四)处方常用术语 | 1.处方常用术语及分类 | 4 | ||

| 2.药引 | 4 | |||

| 3.处方脚注 | 4 | |||

| (五)处方管理制度 | 处方管理制度 | 4 | ||

| (六)处方药品的规范化名称 | 1.处方药品正名与应付常规 | 4 | ||

| 2.处方药品合写与应付 | 4 | |||

| 3.药品别名与应付 | 4 | |||

| 二、中药配伍及用药禁忌 | (一)中药配伍 | 1.“七情”配伍 | 4 | |

| 2.相畏 | 4 | |||

| 3.相反 | 4 | |||

| 4.相恶 | 4 | |||

| (二)用药禁忌 | 1.配伍禁忌 | 4 | ||

| 2.十八反 | 4 | |||

| 3.十九畏 | 4 | |||

| 4.妊娠用药禁忌 | 4 | |||

| 5.中药注射剂的配伍禁忌与中西药物合用配伍禁忌 | 4 | |||

| 三、合理用药 | (一)合理用药概述 | 合理用药的意义和目的 | 4 | |

| (二)合理用药指导 | 合理用药的指导原则 | 4 | ||

| (三)中药不良反应监测 | 1.药品不良反应监测 | 4 | ||

| 2.药品不良反应监测管理制度 | 4 | |||

| 3.药品不良反应监测报告范围 | 4 | |||

| 4.药品不良反应监测工作程序 | 4 | |||

| (四)中药不良反应与药源性疾病 | 1中药药源性疾病 | 4 | ||

| 2.中药不良反应监测制度 | 4 | |||

| 3.中药不良反应监测方法与内容 | 4 | |||

| 4.中药不良反应及药源性疾病的分类和临床表现 | 4 | |||

| 5.引起中药不良反应的常见原因及防治原则 | 4 | |||

| (五)中西药相互作用 | 中西药合用的意义及合用中的不合理配伍 | 4 | ||

| (六)药物经济学 | 药物经济学的意义和评价方法 | 4 | ||

| 四、特殊中药的调剂与管理 | (一)麻醉中药的调剂与管理 | 1.麻醉中药品种 | 4 | |

| 2.麻醉中药的使用 | 4 | |||

| 3.麻醉中药处方管理制度 | 4 | |||

| (二)毒性中药的调剂与管理 | 1.毒性中药的品种与分类 | 4 | ||

| 2.毒性中药的调配管理制度 | 4 | |||

| 3.毒性中药的用量用法 | 4 | |||

| 4.毒性中药处方管理制度 | 4 | |||

| 5.常见中药中毒反应和处理的基本原则 | 4 | |||

| 五、中药用量与计量 | (一)中药用量 | 1.中药的用量 | 4 | |

| 2.确定中药用量的依据 | 4 | |||

| 3.特殊药材的处方用量 | 4 | |||

| (二)中药计量及计量工具 | 1.古今度量衡对照及换算 | 4 | ||

| 2.常用中药计量工具 | 4 | |||

| 3.戥子的校订、使用与保护 | 4 | |||

| 六、中药调剂设施及工作制度 | (一)基本设施 | 1.饮片斗柜及调剂台 | 4 | |

| 2.常用调剂工具及用途 | 4 | |||

| (二)斗谱排列原则 | 1.斗谱的排列原则 | 4 | ||

| 2.特殊中药的存放 | 4 | |||

| (三)调剂用药的供应 | 1.调剂用药供应 | 4 | ||

| 2.查斗、装斗、调配、保管的关系 | 4 | |||

| 七、饮片调剂操作规程 | (一)收方 | 收方与处方审查(含制度,下同) | 4 | |

| (二)计价 | 计价的原则与方法 | 4 | ||

| (三)调配 | 中药处方的调配 | 4 | ||

| (四)复核 | 复核的原则及工作程序 | 4 | ||

| (五)发药 | 发药的工作程序 | 4 | ||

| (六)调剂质量管理 | 1.配发药剂的质量要点 | 4 | ||

| 2.检查方法及质量评定 | 4 | |||

| (七)常用中药传统术语 | 常用中药传统术语 | 4 | ||

| 八、中成药调剂操作规程 | (一)中成药调剂操作规程 | 1.中成药调剂 | 4 | |

| 2.中成药调剂操作规程 | 4 | |||

| 3.药品有效期的推算及判定 | 4 | |||

| (二)中成药处方药 | 1.中成药处方药 | 4 | ||

| 2.常用中成药处方药的功能主治、用法用量及使用注意事项 | 4 | |||

| (三)中成药非处方药 | 1.中成药非处方药 | 4 | ||

| 2.非处方药的遴选原则 | 4 | |||

| 3.常用中成药非处方药品种 | 4 | |||

| (四)医疗机构自制制剂 | 1.医疗机构自制制剂基本概念 | 4 | ||

| 2.医疗机构自制制剂配制规范 | 4 | |||

| 3.医疗机构自制制剂使用注意 | 4 | |||

| 九、中药煎服 | (一)煎药 | 1.汤剂概述 | 4 | |

| 2.汤剂的煎煮 | 4 | |||

| 3.中药特殊煎药方法 | 4 | |||

| (二)服药 | 1.服药温度 | 4 | ||

| 2.服药剂量 | 4 | |||

| 3.服药时间及次数 | 4 | |||

| 4.服药饮食禁忌 | 4 | |||

| (三)煎药工作制度及操作常规 | 1.煎药工作制度 | 4 | ||

| 2.煎药操作常规及质量评价 | 4 | |||

| 十、医院药品采购与供应 | (一)药品采购管理 | 1.药品采购基本制度与程序 | 4 | |

| 2.药品集中采购与招标采购 | 4 | |||

| (二)药品入、出库管理 | 药品入、出库管理 | 4 | ||

| 十一、中药品质变异 | (一)影响中药品质变异的因素 | 1.中药变质的自身因素 | 4 | |

| 2.中药变质的环境因素 | 4 | |||

| (二)霉变 | 1.中药发霉的原因 | 4 | ||

| 2.预防中药霉变的措施 | 4 | |||

| 3.常见的霉菌种类 | 4 | |||

| (三)虫蛀 | 1.常见的中药害虫 | 4 | ||

| 2.中药害虫的危害性 | 4 | |||

| 3.害虫的主要来源 | 4 | |||

| 4.害虫蛀蚀的防治措施 | 4 | |||

| (四)变色 | 变色及易变色的品种 | 4 | ||

| (五)泛油 | 中药泛油及易泛油品种 | 4 | ||

| (六)气味散失 | 中药气味散失的原因及品种 | 4 | ||

| (七)其他变异现象 | 1.升华 | 4 | ||

| 2.风化 | 4 | |||

| 3.潮解溶化 | 4 | |||

| 4.粘连 | 4 | |||

| 5.腐烂 | 4 | |||

| 十二、中药养护技术 | (一)干燥养护技术 | 干燥养护技术的种类及应用 | 4 | |

| (二)冷藏养护技术 | 冷藏养护技术及应用 | 4 | ||

| (三)埋藏养护技术 | 埋藏养护技术的种类及应用 | 4 | ||

| (四)化学药剂养护技术 | 化学药剂养护技术及应用 | 4 | ||

| (五)对抗同贮养护技术 | 对抗同贮养护技术及应用 | 4 | ||

| (六)气调养护技术 | 气调养护技术及应用 | 4 | ||

| (七)常用中药材的养护 | 1.根及根茎类药材的养护 | 4 | ||

| 2.叶、花、全草类中药的养护 | 4 | |||

| 3.果实与种子类药材的养护 | 4 | |||

| 4.茎皮类药材的养护 | 4 | |||

| 5.菌类药材的养护 | 4 | |||

| 6.动物类药材的养护 | 4 | |||

| 7.贵细药的养护 | 4 | |||

| 8.鲜药的养护 | 4 | |||

| (八)中药饮片的养护 | 1.中药饮片的养护方法 | 4 | ||

| 2.中药饮片的变异现象 | 4 | |||

| (九)中成药养护 | 1.常见中成药剂型的养护技术 | 4 | ||

| 2.中成药常见的变质现象 | 4 | |||

| 十三、医院药检工作及药品质量管理 | 1.药检室的设置 | 4 | ||

| 2.药检工作职责和制度 | 4 | |||

| 3.常用的药品质量检验方法与要点 | 4 |

正保医学教育网

上医学教育网 做成功医学人

上医学教育网 做成功医学人

打开APP

小编精选

分享:

热点推荐:

0

0

0

评论