中西医执业医师传染病学辅导-第三单元流行性出血热(肾综合征出血热)

●最重点是什么?

1.病原

2.休克、出血、肾损害发病机制

3.临床表现:五期经过及三种主要表现

4.血、尿常规及特异性检查在诊断中的意义。

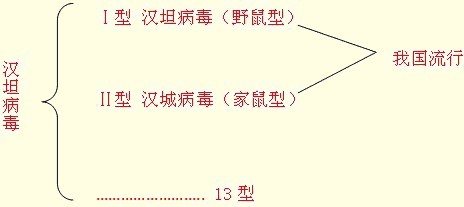

一、病原学

流行性出血热病毒(EHFV)又称汉坦病毒,属布尼亚病毒科的汉坦病毒属。

二、流行病学

(一)宿主动物与传染源

宿主动物:我国发现53种动物携带本病病毒,主要是啮齿类如黑线姬鼠、大林姬鼠、褐家鼠等。

传染源:鼠类

(二)传播途径

1.呼吸道传播

2.消化道传播

3.接触传播

4.母婴传播

5.虫媒传播:寄生于鼠身上的革螨或恙螨具有传播作用

(三)人群易感性普遍易感医|学教育网整理

(四)流行特征:地区性、季节性、人群分布

三、临床表现

潜伏期4~46日,一般为7~14日,以2周多见。典型病人病程中有发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期和恢复期的5期经过。

(一)发热期

| 发热 |

起病急骤,发热39℃以上,稽留热和弛张热多见;

热程多为3~7日;

体温越高,热程越长,则病情越重。 |

| 全身中毒症状 |

全身酸痛、头痛和腰痛。少数头痛、腰痛和眼眶痛,称为“三痛”。

|

| 毛细血管损害 |

表现为充血、出血和渗出水肿。

皮肤充血主要见于颜面、颈、胸等部位潮红称为“三红”,重者呈酒醉貌。

黏膜充血见于眼结膜、口腔软腭和咽部。

皮肤出血多见于腋下和胸背部条索状、抓痕样或点状瘀斑。 |

(二)低血压休克期

多数发热末或热退时出现,少数热退后发生。表现为面色苍白、四肢厥冷、脉搏细弱或触不到,尿量减少,严重者神志恍惚、紫绀、DIC、脑水肿、呼吸窘迫综合症和急性肾衰。

(三)少尿期

多继低血压休克期,亦可与低血压休克期重叠或由发热期直接进入此期。与休克期重叠的少尿,应和肾前性少尿相区别。一般以24小时尿量少于400ml为少尿,少于100ml为无尿。

尿毒症、酸中毒和水、电解质紊乱。

重者腹水、高血容量综合征、脑水肿。

此期由于DIC、血小板功能障碍或肝素类物质增加而出血现象加重。

(四)多尿期

每日尿量增至2000ml即进入多尿期,多者可达4000~10000ml以上。多尿初期,氮质血症、高血压和高血容量仍可继续存在,甚至加重。至尿量大量增加后,症状逐渐消失,血压逐渐回降。此期可发生电解紊乱(低钾、低钠等)及继发感染、休克。

(五)恢复期

一般需1~3个月,体力完全恢复,但有的病人肾功能恢复须更长时间。